Innovativer Pflanzenschutz: die Natur verbessern

Gärtner wissen: manche Pflanzenarten vertragen sich nicht gut miteinander. Dieses Wissen aus der Natur kann auch als Grundlage zur Entwicklung neuer Pflanzenschutzmittel dienen.

Die Konkurrenz durch Unkräuter kann Erträge in der Landwirtschaft im Durchschnitt um etwa 10% schmälern. Darum forscht die Pflanzenschutz-Industrie intensiv an der Entwicklung besserer Wirkstoffe gegen Unkräuter. Die Anforderungen dabei sind vielfältig: Herbizide müssen hoch wirksam und spezifisch sein, ein möglichst breites Spektrum an Unkräutern kontrollieren ohne die Nutzpflanzen zu schädigen, und dazu sicher in der Anwendung für Mensch und Umwelt. Als Ideengeber für neue Wirkstoffe kann auch die Natur selber dienen.

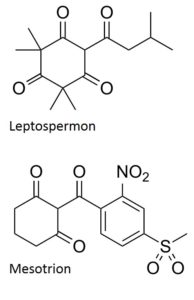

Im Jahr 1977 beobachtete der kalifornische Chemiker Reed Gray, dass in seinem Garten unter den Karminroten Zylinderputzer-Pflanzen (Callistemon Citrinus) kaum Unkraut wuchs – viel weniger, als sich durch den Schattenwurf alleine erklären liess. Seine Neugier war geweckt. Gray, der in der Forschungsabteilung eines Pflanzenschutz-Unternehmens arbeitete, nahm Bodenproben, und untersuchte diese im Labor. Er fand heraus, dass die Zylinderputzer-Pflanzen eine Substanz absondern, die das Wachstum anderer Pflanzen hemmt. Diese konnte durch chemische Analysen als Leptospermon identifiziert werden. Es blockiert die Produktion von Carotinoiden, die als Lichtschutz wirken, in anderen Pflanzen. Ohne Schutz werden die Pflanzen dann durch Sonnenlicht ausgebleicht und gehen ein.

Weitere Untersuchungen zeigten, dass sich das aus der Natur gewonnene Leptospermon tatsächlich als Herbizid gegen Unkräuter einsetzen lässt, 1980 wurde ein Patent dafür erteilt. Man braucht aber grosse Mengen davon (bis zu 9 kg pro Hektare), womit es im Vergleich zu herkömmlichen Produkten zu teuer ist. Ausserdem hatte es nur ein enges Wirkungs-Spektrum. Die Forscher liessen aber nicht locker: im Labor synthetisierten sie, inspiriert von der chemischen Struktur des Leptospermon, eine grosse Zahl ähnlicher Verbindungen, und prüften sie auf ihre Eigenschaften. Einige davon stellten sich als hochaktive Herbizide heraus, die aber so stark wirkten, dass sie auch Nutzpflanzen beeinträchtigten. Weitere zunächst hoffnungsvolle Kandidaten hatten andere ungünstige Eigenschaften, wie einen zu langsamen Abbau im Boden, oder mögliche Gesundheitsrisiken für Menschen.

Elf Jahre nach der ersten Isolierung von Leptospermon durch Reed Gray, nach zahlreichen Fehlschlägen und vielen Verbesserungs-Runden, wurde dann ein neuer strukturverwandter Wirkstoff synthetisiert: Mesotrion. Mit einer Aufwandmenge von etwa 75 – 225 g/Hektare, je nach Anwendung, ist es 50-100 Mal wirksamer als Leptospermon. Ausserdem wirkt es sehr spezifisch, und kann so zur Kontrolle breitblättriger Unkräuter in Maiskulturen eingesetzt werden. Auch die weiteren Abklärungen in Bezug auf Umwelt- und Gesundheitssicherheit waren positiv, so dass der Wirkstoff ab 2001 von Syngenta in den US-amerikanischen und europäischen Maismarkt eingeführt werden konnte. Die Bezeichnung der CALLISTO® Herbizide erinnert an die Inspiration für den Wirkstoff durch die Pflanze Callistemon Citrinus. Durch weitere Verbesserungen und Kombinationen mit anderen Wirkstoffen wurde die Nützlichkeit von Mesotrion seither stets weiter ausgebaut.

Die Entwicklung neuer Pflanzenschutz-Wirkstoffe erfordert einen enormen Aufwand. Dabei müssen über 150’000 Einzelsubstanzen geprüft werden, um einen einzigen geeigneten neuen Wirkstoff zu identifizieren – aktuell dauert es im Durchschnitt über 11 Jahre und kostet über 280 Mio. US$, bis ein neuer Wirkstoff auf den Markt kommt. Nur so gelingt es der innovativen Pflanzenschutz-Industrie, mit neuartigen Produkten Landwirte bei ihrer anspruchsvollen Arbeit zu unterstützen und zugleich die stets wachsenden Anforderungen an Pflanzenschutzmittel zu erfüllen.

Weitere Informationen

- Derek Cornes 2006, Callisto: a very successful maize herbicide inspired by allelochemistry, 6th triennial conference 2006, Maize Association of Australia